Straßen umbenennen?

Soll oder darf man öffentliche Plätze und Straßen umbenennen, wenn diese die Erinnerung an problematische Personen hochhalten? Man muss! Unter dem Titel „Straßen umbenennen?“ habe ich zur Bedeutung von Namen im öffentlichen Raum einen Kommentar verfasst. Hier zum Nachlesen:

Soll oder darf man öffentliche Plätze und Straßen umbenennen, wenn diese die Erinnerung an problematische Personen hochhalten? Man muss! Unter dem Titel „Straßen umbenennen?“ habe ich zur Bedeutung von Namen im öffentlichen Raum einen Kommentar verfasst. Hier zum Nachlesen:

In Wien wurde letzte Woche ein Gemeindebau feierlich nach einer beeindruckenden Persönlichkeit benannt: Richard Wadani. Der ehemalige Wehrmachtsdeserteur kämpfte als Freiwilliger in der tschechischen Exilarmee gegen den Nationalsozialismus – eine österreichische Exilarmee gab es damals nicht.

Nach dem Krieg setzte er sich jahrzehntelang für die rechtliche und politische Rehabilitierung von Deserteuren und anderen Opfern der Wehrmachtsjustiz ein. Mit Erfolg: Im Jahre 2009 beschloss der Nationalrat das „Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz“, das explizit auch die Deserteure rehabilitierte und ihr Handeln als richtig anerkannte.

Grundsatzfrage

Es ist immer auch ein Frage der Meinungsführerschaft in einer Gesellschaft und schlussendlich eine Machtfrage, wie die öffentlichen Plätze und Straßen benannt werden. Wer gilt als Vorbild? Was erachtet eine Gesellschaft für wichtig und richtig? In Sachen Desertion aus der Wehrmacht hatte mit dem Nationalratsbeschluss also die „Gesellschaft“ entschieden: Wer gegen Hitler und seinen Krieg kämpfte, hat das Richtige getan. Mit dem „Wadani-Hof“ in Wien wird das nun auch im öffentlichen Raum dokumentiert.

Es gibt aber noch immer viele andere „Botschaften“ und somit viel zu tun, denn der öffentliche Raum ist voll von Erinnerungen an Menschen, die durch Antisemitismus, Rassismus, Diktatur und/oder ihre nie wirklich aufgearbeitete NS-Vergangenheit dort nichts zu suchen haben sollten und alles andere als Vorbildwirkung haben.

Kernstock und Dollfuß

In der niederösterreichischen Stadt Mank im Bezirk Melk gibt es noch heute einen Platz, der nach dem austrofaschistischen Diktator Engelbert Dollfuß benannt ist. Jetzt will das nach einer längeren Diskussion und dem unermüdlichen Wirken eines früheren SPÖ-Stadtrats auch der ÖVP-Bürgermeister ändern und im Gemeinderat einen Antrag auf Umbenennung stellen.

Graz hat sogar eine eigene Kommission damit beauftragt, die Straßennamen der Stadt zu durchleuchten. 82 Benennungen wurden als „problematisch“ bezeichnet. Zusatztafeln sollen das künftig „entschärfen“. 20 Straßennamen aber wurden als „sehr problematisch“ eingestuft und sollen geändert werden. Die entstehenden Kosten für Anrainer und Anrainerinnen werden von der Stadt übernommen.

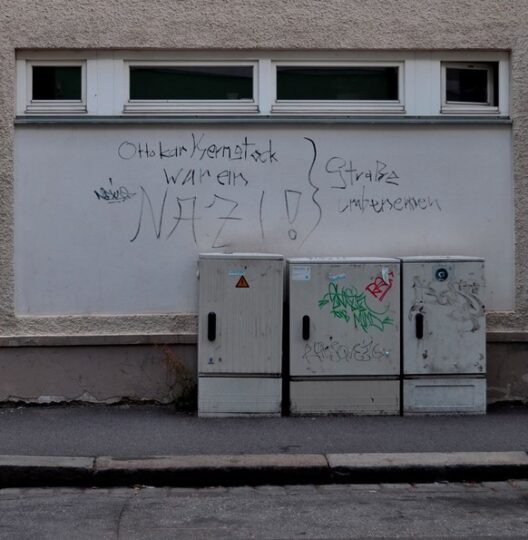

Zu den betroffenen Straßennamen gehört auch die nach dem Verfasser des „Hakenkreuzliedes“ benannte „Ottokar-Kernstock-Gasse“. Sie soll künftig „Maria-Stromberger-Gasse“ heißen – nach der Bregenzer Krankenschwester Maria Stromberger, die auch mehrere Jahre in der steirischen Hauptstadt lebte.

In Vorarlberg gibt es noch in Dornbirn und Hohenems „Kernstockstraßen“. Die Geschichte ist bekanntlich unveränderbar, die Straßennamen sind es nicht. In den beiden Städten steht diese Erkenntnis noch aus!

Das EU-Jugendkino präsentiert für Schulklassen am 24. März von 10:00-12:00 Uhr im Apollo-Kino in Wien, Gumpendorferstraße 63, zwei unglaubliche Geschichten: Die Lebensgeschichten von Maria Stromberger und Stanisława Leszczyńska. Die Geschichte von Stromberger habe ich auf diesem Blog (E

Das EU-Jugendkino präsentiert für Schulklassen am 24. März von 10:00-12:00 Uhr im Apollo-Kino in Wien, Gumpendorferstraße 63, zwei unglaubliche Geschichten: Die Lebensgeschichten von Maria Stromberger und Stanisława Leszczyńska. Die Geschichte von Stromberger habe ich auf diesem Blog (E