Lohnverhandlungen: Gibt es einen „heißen Herbst“?

Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Dieser Trend muss gestoppt werden. Dazu braucht es mutige und starke Gewerkschaften. Unter dem Titel „Unruhiger Herbst?“ habe ich in den Vorarlberger Nachrichten dazu einen Kommentar verfasst. Hier zum Nachlesen:

Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Dieser Trend muss gestoppt werden. Dazu braucht es mutige und starke Gewerkschaften. Unter dem Titel „Unruhiger Herbst?“ habe ich in den Vorarlberger Nachrichten dazu einen Kommentar verfasst. Hier zum Nachlesen:

Die Herbstlohnrunde dürfte heuer deutlich stürmischer ausfallen, als wir das in Österreich bislang gewohnt waren. Am Donnerstag hat der ÖGB den Beschäftigen der Metallindustrie die Streikfreigabe erteilt. Auch im Sozialbereich könnte es krachen: Sogar in den Ordensspitälern stellen sich die Beschäftigten auf Kampfmaßnahmen ein.

Die derzeitige Rekord-Inflation hat zu Forderungen nach Lohnerhöhungen von über zehn Prozent geführt. In der Metallbranche aber verharrten die Arbeitgeber bislang bei ihrem Angebot: 4,1 Prozent plus Einmalzahlungen. Auch bei den Eisenbahnern gibt es gewaltige Differenzen zwischen den gewerkschaftlichen Forderungen und dem Unternehmer-Angebot.

Unbezahlbares Leben?

Die hohen Forderungen sind nachvollziehbar. Nicht nur die Preise für Gas und Strom haben schwindelerregende Höhen erreicht, sondern auch jene für Grundnahrungsmittel. Auch Mietkosten sind massiv in die Höhe geschnellt. Für die „Heldinnen“ und „Helden“ im Sozialbereich, die während der Pandemie ausgiebig beklatscht und gelobt wurden, gab es in finanzieller Hinsicht allerdings lediglich „Butterbrote“.

Wir haben in Österreich in dieser Situation im internationalen Vergleich sehr gute Voraussetzungen, um für eine halbwegs gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Vermögens zu sorgen. Unsere Gewerkschaften haben Kollektivvertragshoheit. Das bedeutet, dass die jährlich ausgehandelten etwa 450 Kollektivverträge bei uns für fast sämtliche Arbeitskräfte gelten, in Deutschland beispielsweise nicht einmal für die Hälfte.

Wenn es heuer nicht gelingt, zumindest das Lebensniveau der Menschen zu erhalten, drohen künftig unkontrollierte gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Die Verhandler sind daher gefordert: Es muss Abschlüsse geben, die allen Beschäftigten ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Und das ist wirtschaftlich durchaus möglich.

Und die da oben?

Eines darf nämlich nicht vergessen werden: Die „Übergewinne“ vieler Unternehmen, die nicht durch besondere Leistungen der dortigen Manager, sondern fast ausschließlich durch äußere Einflüsse wie den Ukraine-Krieg oder die Pandemie zustande gekommen sind, führen zu einem massiven Einkommensgewinn: Die regelmäßigen Lohnerhöhungen für die Vorstände der ATX-Konzerne liegen seit Jahren weit über der Inflation oder der Produktivitätssteigerung. In den letzten zehn Jahren hat sich ihr Gehalt von durchschnittlich einer auf zwei Millionen Euro verdoppelt.

Im gleichen Zeitraum ist das mittlere Einkommen der Beschäftigten nur um ein Viertel gestiegen und liegt bei etwa 30.000 Euro jährlich. Die Arbeitgeber haben die Lohnforderungen als „unvernünftig und überzogen“ bezeichnet. Das ist in dieser Pauschalität nicht nachvollziehbar. Daher braucht es jetzt starke Gewerkschaften, um gerechte Löhne zu erreichen und den sozialen Frieden langfristig zu sichern.

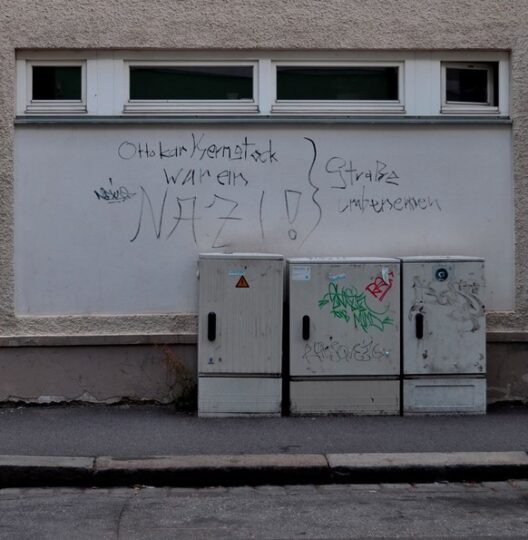

Soll oder darf man öffentliche Plätze und Straßen umbenennen, wenn diese die Erinnerung an problematische Personen hochhalten? Man muss! Unter dem Titel „

Soll oder darf man öffentliche Plätze und Straßen umbenennen, wenn diese die Erinnerung an problematische Personen hochhalten? Man muss! Unter dem Titel „ Alle Statistiken belegen es: Seit Jahren werden bei uns die Armen ärmer und die Reichen reicher. Starke Impulse und vor allem Initiativen hin zu einer solidarischen Gesellschaft fehlen derzeit aber weitgehend. Da sind Politik und Zivilgesellschaft gleichermaßen gefordert. Unter dem Titel „

Alle Statistiken belegen es: Seit Jahren werden bei uns die Armen ärmer und die Reichen reicher. Starke Impulse und vor allem Initiativen hin zu einer solidarischen Gesellschaft fehlen derzeit aber weitgehend. Da sind Politik und Zivilgesellschaft gleichermaßen gefordert. Unter dem Titel „