Minister Kurz am Abstellgleis

So sieht österreichische Politik aus: Letzten Freitag einigte sich die Regierung auf zusätzliche Gelder für „die Integration von Flüchtlingen“. Insgesamt werden es 145 Millionen Euro sein, davon 75 Millionen u.a. für zusätzliche Deutschkursplätze. Und: Für schulpflichtige Flüchtlingskinder soll es „Sprachstartkurse“ geben. Klingt einmal nicht so schlecht.

So sieht österreichische Politik aus: Letzten Freitag einigte sich die Regierung auf zusätzliche Gelder für „die Integration von Flüchtlingen“. Insgesamt werden es 145 Millionen Euro sein, davon 75 Millionen u.a. für zusätzliche Deutschkursplätze. Und: Für schulpflichtige Flüchtlingskinder soll es „Sprachstartkurse“ geben. Klingt einmal nicht so schlecht.

Sebastian Kurz feierte in einer Presseaussendung die Einführung von „rechtlich verbindlichen Sprachstartklassen“ ab. Ein kleiner aber feiner Unterschied: Offiziell heißt’s rechtlich verbindliche Kurse als ergänzende Maßnahme zum Regelunterricht in den Stammklassen. Das dürfte dem Integrationsminister nicht so gut gefallen haben. Aber wer ein richtiger Siegertyp wie Kurz ist, ändert schwuppdiwupp das Wording, um wenigstens verbal zu dem zu kommen, was er seiner rechten Klientel versprochen hatte: die Einrichtung von eigenen Klassen.

Was jedoch wirklich notwendig wäre, dazu ist es auch am Freitag nicht gekommen: Wir benötigen standortbezogene Rahmenkonzepte, die eine auf die jeweiligen Bedürfnisse der neuen SchülerInnen zugeschnittene Betreuung und Förderung ermöglichen. Sprachkurse für jene, die traumatisiert durch Krieg und Flucht zu uns kommen, sind nicht die primäre Antwort, denn vorher benötigt es psychologische Hilfe. Zudem muss Sprachförderung nach einem Konzept erfolgen, das langfristig ausgelegt ist.

Und auch hier gibt’s keine Antwort der Regierung: Wer soll die Sprachförderung in den Schulen erteilen und wer für Erwachsene? Die beiden Expertinnen an der Universität Wien, İnci Dirim und Karen Schramm, haben die Anforderungen in einer aktuellen Stellungnahme klar formuliert, nämlich, „dass schnelle Einführungen von Ehrenamtlichen nur Notfalllösungen darstellen; sie können eine fundierte Ausbildung nicht ersetzen, die wir als Grundlage für eine Lehrtätigkeit für unabdingbar halten: Unterrichten ist eine komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe, die ein vertieftes theoretisches und praktisches Einarbeiten in (sozial- und migrations-)pädagogische, allgemeindidaktische und fachdidaktische Professionalisierungsbereiche erfordert“.

Über einen zweiten Punkt jubelt Kurz: „Für mich ist es auch ganz zentral, dass der Integrationsfonds Wertekurse anbieten wird. Wir müssen unsere Grundwerte von Anfang vermitteln vom Rechtsstaat bis hin zur Gleichstellung von Mann und Frau.“ Nun soll also ausgerechnet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) jetzt auch noch „Wertekurse“ anbieten. Es ist aus pädagogischer Sicht schon alleine der Gedanke zu hinterfragen, jemandem irgendwelche Werte über Kurse eintrichtern zu wollen. Aber wenn es schon um Werte geht, empfehle ich Kurz, zuerst einmal vor der eigenen Haustüre zu kehren und den Korruptionssumpf im ÖIF, den der Rechnungshof scharf kritisiert hatte, aufzuklären und daraus die rechtlichen Konsequenzen zu ziehen.

Ein Land, das sich Zustände wie in Traiskirchen leistet, wird sich zudem sehr schwer tun, wenn just dann jene Menschen, die unter miesesten Umständen ihre erste Zeit in Österreich verbracht haben, per Kurs Werte pauken müssen, gegen die Österreich in Traiskirchen tagtäglich verstößt. Lehren durch Vorbildwirkung, heißt eine pädagogische Grundregel. Wer das nicht begreift, sollte sich ein bisschen zurückziehen, um zuerst einmal die Grundprinzipien von Lehren und Lernen zu studieren. Und als Einführungstext zum Studium von gesellschaftlichen Werten empfehle ich Minister Kurz die gleichermaßen berührende wie erhellende Schilderung einer Helferin vom Westbahnhof: „Am Westbahnhof Gleis 1b – eine unbeschreibliche Erfahrung“ Vielleicht kommt er drauf, dass er sich mit seiner Rhetorik und Politik am Abstellgleis befindet und die Zivilgesellschaft in der Wertevermittlung viel weiter ist als er?

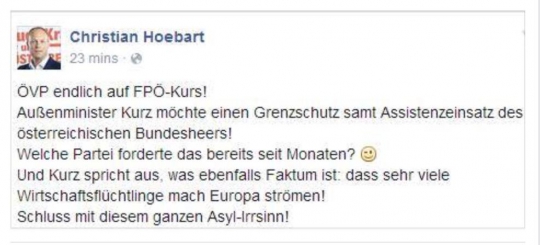

Anstatt meines Nachworts eines von Höhlen-Höbart (13.9.2015):

Ein genaueres Hinschauen auf die Sprache und den öffentlichen Diskurs über ein Thema ist meist erhellend. Schon eine oberflächliche Analyse eines Gesprächs unserer Innenministerin Johanna Mikl-Leitner mit dem Schriftsteller Ilija Trojanow und dem „Standard“ über Flüchtlinge, Ängste und Macht („

Ein genaueres Hinschauen auf die Sprache und den öffentlichen Diskurs über ein Thema ist meist erhellend. Schon eine oberflächliche Analyse eines Gesprächs unserer Innenministerin Johanna Mikl-Leitner mit dem Schriftsteller Ilija Trojanow und dem „Standard“ über Flüchtlinge, Ängste und Macht („ Nun ist es also Wirklichkeit geworden: „Syriza“, die Partei des griechischen Ministerpräsident Alexis Tsipras spaltet sich. 25 ehemalige Abgeordnete gründeten unter der Führung von Panagiotis Lafazanis eine neue Fraktion und Partei mit dem Namen „Volkseinheit“. Sie ist nun die drittstärkste Kraft im Parlament.

Nun ist es also Wirklichkeit geworden: „Syriza“, die Partei des griechischen Ministerpräsident Alexis Tsipras spaltet sich. 25 ehemalige Abgeordnete gründeten unter der Führung von Panagiotis Lafazanis eine neue Fraktion und Partei mit dem Namen „Volkseinheit“. Sie ist nun die drittstärkste Kraft im Parlament.